3月6日(木)、第19回卒業式を挙行いたしました。前日までの冷え込みも和らぎ、暖かな日差しのもと、ご来賓の皆様、保護者の皆様、在校生に見守られ、38名の卒業生は、立派に本校を巣立っていきました。卒業生一人一人が、それぞれの未来を切り拓いて活躍し、それぞれの人生に幸多きことを願います。

3月2日(日)、大子町の百段階段でひなまつりが開催されました。本校農林科学科では、まいん駐車場で開催されたイベント「アップルパイを食べよう+~大子町の美味しいもの大集合まつり~」に出店し、田楽、板こんにゃく、紅茶、焼いも、干し芋などを販売しました。天候にも恵まれ、会場は大勢の人でにぎわいました。また、5人の生徒が運営のボランティアとして参加し、イベントの成功を支えました。

2月21日(金)、上小川小学校の5年生が来校し、福祉の体験授業を行いました。車椅子の体験、ゴーグルを使った視覚障害の体験(ブラインドサッカー)などを、本校の教職員と福祉系列の2年生と一緒に行いました。子どもたちは、一つ一つの体験活動に積極的に、考えながら取り組み、相手の気持ちになって関わることや、声を掛け合うことの大切さを学んでくれました。

2月18日(火)、総合学科1年生を対象に、「大子町を知る」出前授業が行われました。大子町でりんご園を経営する4人の講師をお招きし、グループに分かれてりんご園の現状や課題についてお話を聞き、リンゴを使った商品の試食をし、商品開発について意見交換を行いました。生徒たちは、大子町の特産品の一つであるりんごの魅力と可能性を実感することができました。

2月4日(火)、依上小学校の4年生が来校し、福祉の体験授業を行いました。車椅子の体験、ゴーグルを使った視覚障害の体験などを、本校の教職員と福祉系列の2年生と一緒に行いました。子どもたちはいろいろな体験活動に興味を持って取り組んでくれ、生徒たちにとっても普段の学びを小学生に伝える貴重な機会になりました。

1月31日(金)、探究活動合同発表会に続いて、進路縦割りホームルームを行いました。1年生は一斉形式、2年生は大学・短大、専門学校、公務員、民間企業に分かれて分散形式で行い、就職や進学に向けて励んできた3年生が、自らの経験を下級生に伝えました。下級生にとって、先輩たちの体験から直接学ぶ貴重な機会となりました。

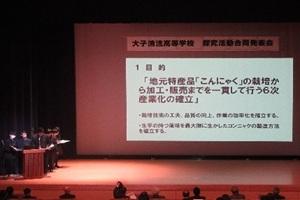

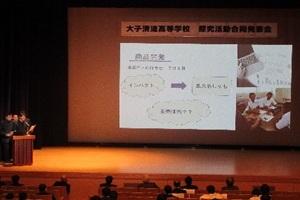

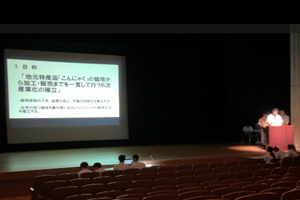

1月31日(金)、大子町文化福祉会館「まいん」にて、探究活動合同発表会を開催しました。農林科学科の農業科学コース・森林科学コースそれぞれの「課題研究」の報告、総合学科の「未来探究」の活動報告、総合学科福祉系列の研究発表の4本の発表が行われました。それぞれのアプローチから「地域の魅力を生かし、地域の課題解決を図る」ことを目指した実践が発表され、生徒たちは、他の学科・コース・系列の取り組みを互いに学ぶことができました。また、来賓や助言者の先生方から多くの貴重なアドバイスをいただき、今後の活動の指針を得ることができました。お世話になった皆様に改めて感謝いたします。

1月22日(水)、1年生を対象にワールドキャラバン国際理解教育を実施しました。ニュージーランドとタイ出身の留学生親善大使を迎え、プレゼンテーションに続いて、グループに分かれてディスカッションを行いました。短い時間でしたが積極的にコミュニケーションを図り、互いの文化を知り、親睦を深めることができました。

1月20日(月)、農林科学科の3年生の課題研究発表会が行われました。5つの班が、課題研究で取り組んだ内容をまとめて発表しました。それぞれ、地域の特色に関係のある課題を選び、1年間かけて研究を行った成果が感じられる発表でした。

新しい年が始まりました。1月8日(水)、開講式に続いて、第40 回関東高等学校ウエイトリフティング競技選抜大会男子 81kg級に出場する、2iA齋藤大暉君の壮行会が行われ、齋藤君から力強い決意表明がありました。齋藤君の健闘を祈るとともに、今年一年が、生徒の皆さんと大子清流高校にとって飛躍の年となることを祈ります。

12月20日(金)に、芦野倉農場で2年生の収穫祭を開催しました。2時間目から、農林科学科の生徒と先生たちが調理や準備に取りかかり、お昼には総合学科の生徒も合流し、会食をしました。煮卵はあっという間に売り切れ、ご飯も完食するという見事な食べっぷりでした。

12月20日(金)、2年総合学科の「未来探究」の時間に、地域で働く6名の方をお招きし、「なんで私たちは働くのだろう」をテーマに対話を行いました。さまざまな職種で活躍されているゲストの方々のお話を伺い、グループに分かれて働くことについて対話をしました。生徒たちにとって、なぜ働くのかを自分なりに考え、主体的にキャリアを選択していくきっかけとなったことでしょう。

12月18日(水)に大子町文化福祉会館「まいん」で、青少年赤十字大子地区大会が開催されました。本校からはJRC部の生徒が参加し、青少年赤十字の誓いをおこない、生徒の皆さんからの義捐金を贈呈しました。ペットボトルキャップの回収や清掃活動など、日々の活動がJRC活動となることを意識して、生活していきましょう。

12月18日(水)、第2回防災避難訓練を実施しました。地震により火災が発生したとの想定でグラウンドに避難した後に、消火訓練を行いました。災害はいつ、どのような形でやってくるかわかりません。いざという時に命を守るための行動を、改めて確認することができました。

12月10日(火)、(株)N.J.P執行役員の塚田薫先生をお迎えし、1年生対象のキャリア教育講話を実施しました。「未来を作る人財になるには何が必要か考えよう~自分の可能性を信じて~」というテーマで、自分の「個性」について考え、それを生かせる職業を探すことの重要性を学びました。また、大子の特産物はさまざまな産業につながることや、20年後の社会で必要とされる資質・能力についても学びました。生徒たちにとって、自分の現在と未来をしっかりと考えるきっかけとなりました。

2年生は、12月5日(木)~8日(日)の4日間、沖縄に修学旅行に行ってきました。平和祈念公園、美ら海水族館、首里城公園などを訪れ、民泊も経験しました。沖縄の歴史や文化にふれ、平和について改めて考えることができました。また、美しい自然の中で集団行動を通じて親睦を深め、高校生活のよい思い出を作ることができました。

12月6日(金)に、芦野倉農場で収穫祭を開催しました。本校産の農産物を生徒たちの手で収穫・調理し、感謝の気持ちを持ってそれをいただくという行事です。朝から、農林科学科の生徒と先生たちが調理や準備に取りかかり、総合学科の生徒も交えて、会食をしました。晴天にも恵まれ、野趣あふれる料理をおなかいっぱいにいただきました。

12月5日(火)に、水戸北年金事務所から講師をお迎えし、3年生対象の年金教室を実施しました。公的年金制度についての知識・理解は、社会人となる上で欠かせないものです。年金の仕組みを知り、自分の将来設計について考えるきっかけとなったことでしょう。

12月5日(火)に、大子町消防署員の皆様を講師としてお迎えし、救急法講習会を実施しました。心肺蘇生とAEDの使用法、応急手当について、それぞれ講義と実習を通じて丁寧に教えていただきました。いざというときに人の命のために行動できるよう、生徒たちは、真剣な表情で学んでいました。

11月30日(土)と12月1日(日)に、JR水郡線の全線開通90周年を祝い、常陸大子駅周辺で「水郡線フェス」が開催されました。本校は、農林科学科では農産物や加工品を販売し、総合学科では地域おこし弁当を販売しました。2日間にわたって様々なイベントが開催され、本校のブースにも多くの人が訪れました。

11月26日(火)、筑波大学から9名の留学生が来校し、総合学科の1年生と交流会を実施しました。留学生は、それぞれ母国では教職に就いており、外国人教員研修で来日している皆さんです。はじめに本校生から大子町と大子清流高校についてのプレゼンを行い、その後3つの班に分かれて留学生から母国についてのプレゼンが行われました。短い時間でしたが、英語を使い、他国の文化や考え方に直接触れる貴重な機会となりました。

11月14日(木)、総合学科の1年生が、「大子町を知る」フィールドワークで永源寺を訪れました。大子町の中でも紅葉の名所として知られる永源寺の紅葉は、ちょうど見頃にさしかかっていました。生徒たちは寺のあちこちを見て回ったり、景色を写真に収めたりして、大子町の魅力を体感しました。

11月8日(金)、ウエイトリフティング部の金澤大起君が、大子町役場を訪問し、8月の高校総体と10月の国民スポーツ大会の結果を報告しました。金澤君は、国民スポーツ大会では階級を上げてチャレンジし、少年男子96kg級スナッチで見事8位に入賞しました。大会の報告を受けた高梨町長、佐藤教育長からは、今後のさらなる活躍に向けて、励ましの言葉をいただきました。

11月1日(金)に、さわやかマナーアップキャンペーンを実施しました。生徒会役員と生活委員がチラシを作り、保護者・青少年相談員・町教育委員会・警察・スクールサポーター・青少年育成町民会議の方々とともに、あいさつとマナーアップの啓発活動を行いました。少しずつ秋めいてきた校庭に、さわやかなあいさつの声が響きました。

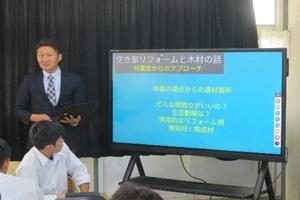

10月30日(木)に、「授業改善プロジェクトに係る教科等横断的研究授業」として、農林科学科の1年生のクラスで、家庭科・林業科のクロスカリキュラムによる、大子町の地域課題である「空き家」問題の解決を目指す授業を実施しました。家庭科の教員が、持続可能な町づくりの観点から大子町の空き家の実態と活用についての課題を提示し、林業の教員がリフォームのポイントや住宅の構造、間取り図の書き方等を指導し、生徒たちはグループごとに空き家をどう活用するかの計画を立てていきます。生徒たちは、調べ学習、話し合い、発表、まとめといった活動に意欲的に取り組みました。

10月24日(木)・25日(金)の2日間にかけて、「未来の林業を支える林業後継者養成事業」が、町内の大子森林組合の現場にて行われました。実践的な体験学習を通して林業の担い手としての意識や知識・技術を身に付けることを目的に、大子町林研グループの皆様のご指導のもと、初日に間伐実習、2日目に高性能林業機械の操作体験が行われました。農林科学科の生徒たちにとって、林業の現場で専門的な技術を学ぶ貴重な機会となりました。

10月16日(水)~25日(金)に、授業改善プロジェクトチームの計画による校内授業公開週間を実施しました。今回のテーマは、「ICTを活用した主体的・対話的で深い学び」です。各教科の先生たちがテーマに沿った授業を実践して互いに参観し、放課後には研究協議を実施しました。それぞれに工夫した授業を行い、研究協議では活発な意見交換が行われました。

10月17日(木)、農林科学科農業科学コースの3年生は、さはら小学校に出前授業に出かけました。生徒たちは小学生と一緒に、さつまいもや里芋の収穫、大根の土寄せを行いました。日頃学んでいることや実習の経験を生かして、頼りになるお兄さん・お姉さんとして活躍することができました。

10月17日(木)、袋田小学校の4年生が来校し、福祉の体験授業を行いました。からだの部位についての学習、吸引の体験、ボッチャの体験というプログラムを、本校の教職員と福祉系列の3年生と一緒に体験しました。子どもたちは初めての活動にも興味を持って積極的に取り組んでくれ、生徒たちにとっても自分たちが学んでいることを伝える貴重な機会になりました。

10月16日(水)、龍ケ崎済生会病院の陳央仁先生をお迎えし、1年生を対象に性に関する講演会を実施しました。性に関する正しい知識を学び、適切な意思決定や行動選択ができる実践力を身につけるのが目的です。ご講演は、「命の尊さ」について深く考えさせられる内容で、生徒にとって学びの大きい時間となりました。

10月14日(月)、水戸市の三の丸庁舎で3日間にわたって開催された「シン・いばらきメシ総選挙2024」の最終日に、本校農林科学科農業科学コースの農産加工品等を販売しました。本校で生産・加工した、紅茶、緑茶、こんにゃく、パウンドケーキ、米、ニンニク、リンゴ、ビオラを、生徒3名と職員が販売しました。イベントは大賑わいで、本校の商品も完売し、多くの人に学校や地域の魅力を知ってもらうことができました。

10月12日(土)、輝流祭の第2日は、一般公開を行いました。文化的発表は、実習活動の写真展示やポスター発表、映画上映、作品展示などが行われ、模擬店には、バラエティに富んだメニューが並びました。また、PTAの皆さんにも常陸牛の牛串でご協力いただき、「らくだマーケット」の皆様にも出店していただきました。昨年度の倍近い方にご来場いただき、「地域おこし弁当」などは11時すぎには売り切れてしまうほどの大盛況でした。生徒たちも一日生き生きと活動していました。来場された皆様、ご協力いただいた地域の皆様、ありがとうございました。

10月11日(金)、「共に過ごそう 一度きりの青春を」のテーマのもと、第11回輝流祭が始まりました。初日の今日は、開祭式に続いて芸術鑑賞会が行われ、和太鼓グループ彩-sai-の演奏を鑑賞しました。力強く繊細で、また息の合った大迫力の演奏に引き込まれました。生徒たちが演奏をするコーナーもあり、和太鼓の魅力を直に体験することができました。午後は、一般公開に向けての準備と一部模擬店の販売を行い、アピールタイムでは、各クラスがそれぞれの企画のPRをしました。

10月4日(金)に、大子町議会議員の皆様が本校を訪れ、「議員と話そう会」が開催されました。総合学科2学年の生徒が5つのグループに分かれ、それぞれに2~3人の議員さんが入り、大子町の課題と、その解決のためにできることについて、意見を交換しました。生徒たちからは、町の課題についての要望だけでなく、具体的なアイディアや高校生にできることの提案がありました。議員の皆様は高校生の意見に耳を傾けながら、町の取り組みの現状や今後の方向性等について熱心に語られていました。地域の課題がより鮮明になっただけでなく、課題解決に取り組む大人たちの代表である町議会が、より身近なものとなったことと思います。

9月25日(水)に、大子町役場で「地域おこし弁当」の販売会を実施しました。総合学科の2年生が地域の飲食店と連携して開発した7種類の弁当を、事前に予約した役場の職員さんに配り、それぞれの特徴や工夫した点を説明しました。評判は上々だったようで、10月12日(土)の輝流祭での販売に向けて、生徒たちは自信を深めたようです。

9月24日(火)に大子町・矢祭町交通安全合同テント村が県境の国道沿いで実施され、本校からは生徒会の本部役員が参加しました。生徒たちは、通行する車のドライバーにチラシや啓発品を配布し、交通安全を呼び掛けました。

9月5日(木)に、医療法人社団芳尚会吉成医院の吉成尚先生を講師としてお招きし、福祉系列2年生の「こころとからだの理解」の医師による講義を実施しました。福祉系列では、2年生で介護職員初任者研修の資格取得を目指し、学習や実習に励んでいます。この講義では、医療と介護の連携、リハビリテーションについて、専門的な知識を得ることができました。

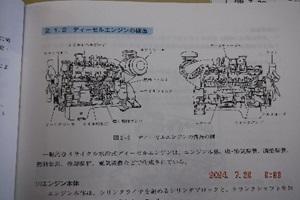

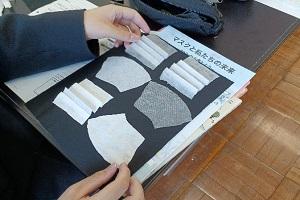

8月23日(金)、関東地区学校農業クラブ連盟大会が千葉県成田市で開催されました。本校の農林科学科農業科学コースの3年生7名によるプロジェクト「DAINOU Corporation ~6次産業化に向けたあゆみ その2~」は、県の代表として参加しました。大舞台での発表でしたが、県大会からさらに内容を改善し練習を重ねた成果を発揮し、落ち着いて堂々と発表することができました。参加した生徒たちにとって、大きな自信につながる経験となったことでしょう。

8月21日(水)にハローワークから講師の先生をお迎えし、就職希望者の模擬面接を行いました。3年生は進路決定に向けて正念場の夏です。実践的な連流を通じて、対話力、表現力を身に付けるよう、真剣に取り組んでいました。

8月21日(水)に大子町文化福祉会館「まいん」で行われた第41回中高生の主張大会(大子町青少年育成町民会議主催)に、本校から2名の生徒が参加しました。両名とも、日頃考えていることをもとに自分の意見をしっかりとまとめ、堂々とした態度で発表することができました。

8月4日(日)に長崎県で行われた全国高校総体ウエイトリフティング競技大会男子89kg級に、3年の金澤大起君が出場しました。トータル226kg(スナッチ103kg、クリーン&ジャーク123kg)を挙げ、12位となりました。大会新記録が出るレベルの高い戦いの中で最後まで全力を尽くし、大健闘でした。

7月29日(月)から8月22日(木)にかけて、町内11の事業所のご協力により、2年生のインターンシップを実施しました。生徒たちは、仕事の現場に立って知識や技能を学び、働くことの大変さや尊さを身をもって体験し、将来の職業選択に向けての貴重な経験を得ることができました。ご多用の中受け入れにご協力いただいた事業所の皆様、ありがとうございました。

8月2日(金)に大子地区のJRCトレーニングセンターが行われ、本校から2名の生徒が参加しました。開講式、講話に続いて行われたグループワークでは、小学生、中学生と一緒に竹ひごタワー作りに取り組みました。ワークを通じて、「進んで行動することの大切さ」を学ぶことができました。

7月29日(月)・30日(火)に、農林科学科2年生対象の小型車両系建設機械の講習が行われました。農林科学科では夏季休業中に、高所作業車運転技能講習、フルハーネス型安全帯使用作業特別教育、チェーンソー安全衛生教育、刈払機安全衛生教育も実施し、生徒たちは各種資格取得に励んでいます。

7月25日(木)、長崎県で8月に開かれるインターハイのウエイトリフティング競技に出場する金澤大起君が、大子町役場を訪問し、出場を報告し健闘を誓いました。

高梨町長、佐藤教育長から力強い激励の言葉をいただき、大会に向けての決意を新たにしました。金澤君の出場する男子89kg級の競技は8月4日(日)に行われます。県予選でも自己ベストを更新し波に乗っている金澤君の活躍を皆で応援しましょう!

夏休み前日の7月22日(月)、1時間目に交通安全講話を開催し、大子警察署地域交通課長の大津啓先生から、町内の交通事故の現状やヘルメットの必要性等についてご講話をいただきました。

午後の壮行会・閉講式は、熱中症予防のためリモートで実施しました。壮行会では、ウエイトリフティング競技男子89kg級でインターハイに出場する金澤大起君から力強い決意表明がありました。夏休み中、生徒の皆さんは安全に留意し、それぞれの目標に向けて充実した生活を送り、9月には一回り成長した姿を見せてくれることを期待しています。

総合学科2年の「未来探究」では、地元企業と連携した商品開発として、生徒のアイディアによる地域おこし弁当作りに取り組んでいます。

7月19日(金)には、協力事業者に試作をお願いしたお弁当の試食会を実施しました。生徒は、自分たちのイメージが形になったお弁当に目を輝かせ、さらに良いお弁当にするため、事業者の方と意見交換を行いました。今後は、2度目の試食会、9月の町役場での事前販売を経て、10月の輝流祭での一般販売、町内商業施設での販売を目指します。

7月10日(水)に大子町文化福祉会館「まいん」で行われた第50回大子町交通安全町民大会に本校から2名の生徒が参加し、交通安全「私の主張」の発表を行いました。

両名とも、用意したフリップを用いて、根拠をきちんと示して論理的に、また堂々とした態度で意見を発表することができました。交通事故のない安全なまちになるよう、皆で心がけましょう。

7月8日(金)、高校野球県大会の1回戦、大子清流VSつくば国際大学東風の試合が笠間市民球場で行われました。

白熱した素晴らしい試合でしたが、延長10回タイブレークの末、5-6で敗れました。全校生徒の声援はきっと選手たちにも届き、存分に力を発揮してくれたことと思います。保護者や地域の皆様からもたくさんの応援をいただき、ありがとうございました。

7月5日(木)、茨城県学校農業クラブ連盟大会のプロジェクト発表会が開催されました。

本校からは、Ⅰ類:農業生産・農業経営部門に農林科学科農業科学コースの3年生7名によるプロジェクト「DAINOU Corporation ~6次産業化に向けたあゆみ その2~」が参加し、6チームの中で見事に最優秀賞を受賞し、関東大会に出場することとなりました。また、大会スローガンには本校農林科学科1年生の成井敬德君が考案した「挑夢(いどむ)☆新しい学校農リーダーズ」が採用されました。

7月4日(木)に、ユニクロ・GUが行っている「届けよう、服のチカラ」プロジェクトの出張授業が行われ、福祉委員会とJRC部の生徒が、ユニクロの社員の方から事業の主旨や今後の活動の進め方について説明を受けました。

10月から11月にかけて、不要になった子ども服を取りまとめ、事務局に送り、その服は難民の人たちに送られます。活動を通じてSDGsや世界平和について意識が高まっていくことと思います。

総合学科2年の「未来探究」では、地元企業と連携した商品開発として、生徒のアイディアによる地域おこし弁当作りに取り組んでいます。

7月3日(水)は、7つの協力事業者の代表者を本校にお招きし、顔合わせと打ち合わせを行いました。最初は緊張していた生徒たちでしたが、自分たちが考えた弁当のアイディアを何とか実現できないかと積極的に意見交換をしていました。町の大人たちと協力し、試行錯誤しながら前に進んでいく生徒の姿が見られ、大変有意義な学びの場になりました。

総合学科1年の総合的な探究の時間に、「大子町交流拠点施設の名前をつけよう」という校外学習を実施しました。

大子町では、6月1日に駅前にオープンした大子町交流拠点施設の愛称を募集しています。本校では、生徒が主体的にまちに関わる態度を育むため、施設を視察して愛称を考えるという校外学習を行いました。スタッフから各フロアの案内と説明を受けたあと、どんな場所になってほしいか、思いを込めてネーミングを考えました。よりよいまちづくりに主体的に関わる第一歩になればと思います。

6月15日(土)にウエイトリフティングの県民総合体育大会が行われ、3年生の金澤大起君と2年生の齋藤大暉君が出場しました。

金澤君はスナッチ、クリーン&ジャーク共に自己ベストを更新し、少年男子89kg級にて優勝を果たしました。また、齋藤君も、クリーン&ジャークで自己ベストを更新し、少年男子81kg級にて優勝しました。

金澤君は8月の全国大会への出場も決定し、さらなる飛躍を期待しています。

6月14日(金)に、薬物乱用防止講話を行いました。

大子警察署スクールサポーターの藤田昭一先生から、薬物の使用に伴う危険や注意すべき点を、具体例をまじえてわかりやすくお話しいただきました。薬物の危険は高校生にとっても他人事ではなく、身近に迫っていることを実感しました。最後に薬物のサンプルを見せていただき、生徒たちも薬物について理解が深まったことと思います。

総合学科2年の「未来探究」では、地元企業と連携した商品開発として、生徒のアイディアによる地域おこし弁当作りに取り組みます。

6月14日(金)に、公営塾「ことのば」スタッフの協力で、お弁当に使う料理の試作と試食を行いました。それぞれの班が工夫を凝らし、なかなか本格的な料理ができました。商品化までにはまだまだハードルがありそうですが、それを越えた先の未来が楽しみです。

6月7日(金) クラスマッチが行われました。

午前中は体育館でバドミントン、卓球、ボッチャ、オセロ、トランプ(神経衰弱)が行われ、それぞれに熱戦が繰り広げられました。午後はグラウンドで大縄跳びとリレーを実施し、かけ声や応援も白熱しました。クラスメイトとの親睦が深まり、新たな一面を発見できたことと思います。

6月6日(木) 農業科学コース3年生の総合実習では、コンニャク芋の植え付けを行いました。

耕運機で畝作り、土寄せをし、植え付け幅を確認して植え付けを行いました。こんにゃくは大子町の特産品の1つです。秋には美味しいこんにゃくが食べられることでしょう。

6月6日(木) 1年総合学科の公共は、何が正しいか、どうすれば良いか迷う「モラルジレンマ」において、倫理的な見方・考え方を活用し、どう判断するかを考える授業でした。

身近な場面で実際にありそうな課題について、自分や他の人が何を重視し、どう判断するのかを理解することは、現実の生活をよりよく生きるためのヒントになりそうです。

6月5日(水) 大子町との連携事業で栽培しているシャインマスカットのビニールハウス作りが、町役場の皆様の協力の下で行われました。

農業科学コースの3年生「果樹」の授業では、シャインマスカットの成長状態を観察し、ビニール被覆を見学・実践しました。昨年度から新たに始まった取り組みですが、今後どう発展していくか楽しみです。

5月31日(金) 農林科学科1年生の総合実習で、オオクワガタの菌かきとチェーンソーの実習を行いました。

オオクワガタは、菌糸ビンを注意深く掻き出し、成虫は大きさを計測しナンバリングを行いました。チェーンソーは、受け口(伐採する方向に斜めに入れる切り込み)を切る操作を学びました。いずれも、教員の指導を受けながら生徒は真剣な表情で取り組んでいました。

5月30日(木) 常陸大宮市のJA全農茨城県本部家畜市場において、学校農業クラブ連盟大会家畜審査競技会(肉牛の部)が開催されました。

水戸農業高校、鉾田第二高校の生徒が選手として参加し、4頭の肉牛の審査に挑みました。本校からは、農業クラブ役員と3年農業コースの生徒が、担当校として運営にあたり、大会運営を経験し、審査を見て講評・解説を聞くなど、多くのことを学びました。

5月18日(土)19日(日) 大子町で常陸国YOSAKOI祭りが開催されました。

県内外から集まった踊り手と大勢の観客で町中が賑わい、活気に満ちた2日間となりました。本校からは、ボランティアとして応募した生徒が運営に携わり、祭りの成功を裏方として支えました。

5月17日(金) 農林科学科の生徒による、農業クラブ総会が行われました。

議長の選出、令和5年度事業報告・会計決算報告、令和6年度事業案・会計予算案の審議等の議事が滞りなく進められました。農業クラブの目標である「科学性」「社会性」「指導性」を身に付けられるよう、生徒たちが自主的・自発的に活動することを期待しています。

5月16日(木) 全校生徒による生徒総会が行われました。

役員の皆さんのスムーズな運営により、令和6年度の行事や予算案等が承認されました。生徒会は、生徒一人一人の努力により学校生活の充実と向上を目指すためにあります。生徒の主体的な活動により、今後の学校生活がよりよいものとなることを期待しています。

5月14日(火) 大子町魅力発信企業説明会と第3学年進路ガイダンスを実施しました。

大子町企業発信説明会では、参加した企業の担当者の方から、働く現場のお話を直接伺うことができました。進路ガイダンスでは、進学希望者、公務員希望者がそれぞれ個別相談やガイダンスに真剣な表情で臨みました。3年生は、進路選択に向けて大学や企業の方から直接お話を伺う貴重な機会を得ることができました。

5月11日(土) PTA並びに体育文化後援会の総会が実施され、1時間目には授業参観が行われました。

農林科学科、総合学科のそれぞれのコース・系列で特色のある授業が展開されました。1時間でこれだけ多様な授業を見ることができるのは本校の魅力の一つです。生徒たちは日頃の学びの成果を発揮してよくがんばりました。

5月2日(木) 遠足を実施しました。

1年生はあしかがフラワーパーク、2年生は上野動物園、3年生は那須ハイランドパークに行ってきました。好天に恵まれ、普段とは違った環境で仲間との親睦を深めることができました。

5月1日(水) 1学年の総合的な探究の時間に、大子町の魅力と課題を考えるワークショップを実施しました。

大子町役場から4名の職員をお迎えし、コーディネーターの平石さんの進行でワークショップを実施しました。グループに分かれ、まずはペーパータワーゲーム(アイスブレイク)、続いて大子町に関係するクイズ(正解と解説は大子町役場の職員の方々から)が行われました。その後、町の魅力は何か、グループごとに考えて発表しました。生徒たちは協力して課題に取り組み、大子町について改めて考え、気付きや発見のあった時間でした。

4月20日(土)21日(日) 茨城県カヌー協会主催の体験教室と大会が開かれ、本校から2日間で10名の生徒がボランティアとして参加しました。

今年度の入学生から、総合学科ではボランティア活動を一定の条件で単位として認定します。これまで以上に、生徒たちがボランティアとして活躍する姿が、町内各所で見られることを期待しています。

4月15日(月) インターネット・スマホの安全利用に関する講話を実施しました。

茨城県メディア教育指導員の鈴木慶子先生から、インターネットやスマホの安全利用について、最近の実情をふまえて、具体的でわかりやすくお話しいただきました。ネットやスマホはもはやインフラであり、事件やトラブルに巻き込まれないために、自制力、判断力、責任力を持って行動することが重要だと、生徒たちも改めて意識することができたと思います。

4月10日(水) 清流オリエンテーションが行われました。

対面式では、新入生・在校生から対面の言葉が述べられ、続いて在校生による学科や系列の紹介、生徒会本部による学校紹介が行われました。部活動紹介では、13の部活動から活動の紹介があり、放課後には部活動見学が行われました。新入生は、少しずつ清流高校を知り、その一員となっていきます。

4月9日(火) 第21回入学式を挙行いたしました。

外は雨の一日でしたが、体育館のステージには芦野倉農場で在校生が育てたサイネリアの花が飾られ、新入生を迎えました。在校生代表生徒の温かい歓迎の言葉に続いて、新入生代表の生徒から明確で力強い誓いの言葉がありました。ご来賓からのご祝辞や多くのメッセージ、祝電をいただき、32名の新入生は新たな一歩を踏み出しました。

4月8日(月) 令和6年度の新任式・始業式を行いました。

新任式では、新しく赴任された7名の先生方が紹介され、代表の生徒から歓迎の言葉が述べられました。

始業式では、「今年度の目標を持って、今日を迎えていますか」「大子清流高校は好きですか」という二つの問いかけをしました。今年度が、生徒一人一人にとっても、大子清流高校にとっても、充実した一年になることを期待しています。

4月5日(金) 離任式を行いました。

これまで本校のために力を尽くしてくださった4人の先生方が、生徒に思いを伝えてくださりました。生徒たちは、先生方からのメッセージをしっかりと受け取り、期待に応えるよう励んでくれることと思います。先生方、新天地でもお元気でご活躍ください。